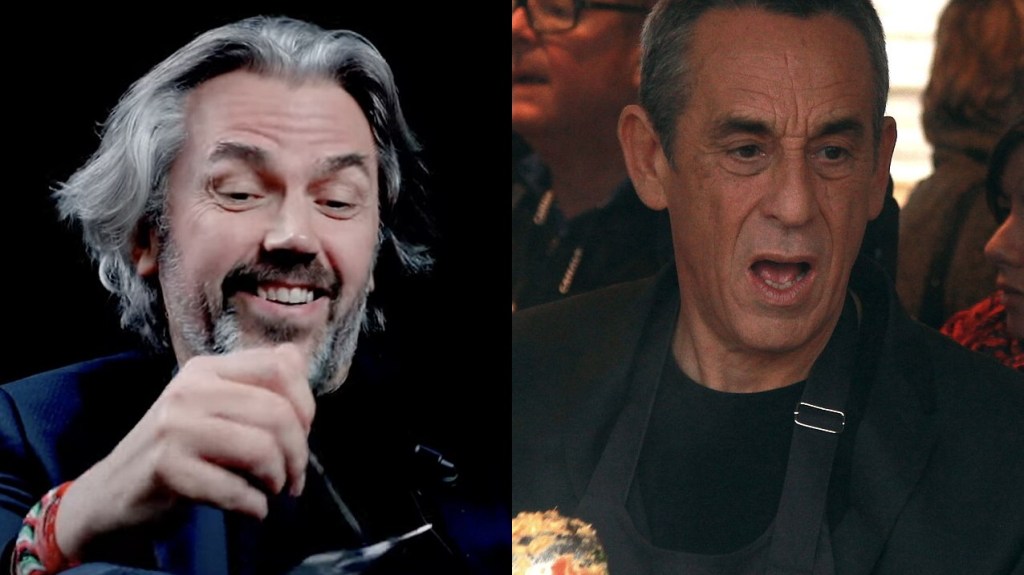

Sous les ors ternis des plateaux, ils avançaient masqués. Ardisson, Ruquier, Caron, Salomé : alchimistes vénéneux distillant l’ambigu dans les veines d’une télévision française exsangue. L’un, en noir permanent, jouant les Thanatos à lunettes ; l’autre, en bonimenteur pour moustiques en goguettes. Celui-ci feint la candeur de l’arbitre ; lui, en justicier halluciné, frappant d’un verbe vicié ce qu’il pensait être l’Empire, la dernière dans un sourire de facade, de débats, de duperie. Tous participant d’une même dramaturgie : celle d’un brouillage méthodique entre transgression et abjection, entre liberté d’expression et droit à l’injure, entre l’Histoire et son détournement obscène.

Ardisson n’a pas inventé la télévision cynique, il l’a maquillée en concept. Il en a fait un théâtre d’ombres où le malaise devient décor, le blasphème, ornement, et la mémoire, une marionnette qu’on agite pour faire frémir. Et que dire de Laurent Ruquier, l’héritier putatif d’Ardisson, qu’il a produit si longtemps ? Ruquier, s’est cru plus sage. En réalité, il fut le disciple exact, reproduisant, avec l’air de ne pas y toucher, les mêmes mécanismes de spectacularisation du conflit, d’essentialisation des postures, de canonisation du clash. Car c’est bien là leur commune école : une télévision du choc, qui sacrifie la nuance sur l’autel de l’audience, qui érige la provocation en totem et la polémique en syntaxe. En 2014, lorsqu’Alexandre Arcady vint présenter sur le plateau de On n’est pas couché son film 24 jours, consacré à l’enlèvement et à l’assassinat d’Ilan Halimi — un crime antisémite d’une barbarie nue. Face à lui, Aymeric Caron, fidèle à son habitude, détourna le propos. Plutôt que de s’en tenir au sujet — la haine antisémite en France, son enracinement, sa violence — il convoqua Gaza, les enfants palestiniens, le conflit israélo-arabe, comme s’il s’agissait d’un miroir moral, comme si toute douleur juive devait désormais s’adosser à une mise en balance. Arcady, bouleversé, dénonça une tentative de relativisation, un brouillage indécent, une désinformation travestie en fausse empathie. Mais cette séquence, trop vive, trop vraie, trop révélatrice du fond, fut sabrée au montage. Effacée. Élaguée. Le réalisateur l’avait exigé, pensant sans doute préserver une forme de dignité. En retour, Laurent Ruquier se drapa dans la dénégation, balayant l’indignité d’un revers d’humour : « Qui oserait nous accuser d’antisémitisme ? » — formule rhétorique vidée de son contenu, talisman verbal pour conjurer l’évidence. Ce soir-là, comme tant d’autres, la télévision n’a pas seulement raté son rendez-vous avec l’Histoire : elle a préféré lui tourner le dos, pour mieux filmer l’ombre. Et Caron ? Symptomatique. Il est l’extension logique de cette logique. Chevalier de pacotille vêtu d’une indignation de théâtre, il a réintroduit le venin sur le plateau, sous couvert d’engagement. Sa cible obsessionnelle : Israël. Non pas l’État politique, non pas la critique argumentée — mais une fixation, un ressassement fiévreux, un procès en sorcellerie qui sature le langage jusqu’à l’apoplexie. À tel point que même les invités supposément de son bord en restaient médusés, pris de vertige devant tant d’univocité haineuse drapée dans les oripeaux du progressisme. Ruquier, pendant ce temps, acquiesçait mollement. Complice placide. Comme s’il suffisait d’un haussement d’épaules pour se délaver les mains du fiel. Et dans l’ombre, Ardisson, nécromancien satisfait, contemplait son œuvre : un paysage médiatique désossé, où le relativisme déguisé en pluralisme fabrique du consentement à la confusion. Léa Salamé, longtemps chroniqueuse de Laurent Ruquier dans On n’est pas couché, a hérité du même dispositif : clash orchestré, faux pluralisme et transgression scénarisée, dérive maquillée en débat.

Un soir de perdition, Ardisson, le junkie, l’ex-Junkie ( ?) se lança dans un délire sous emprise : « Gaza, c’est Auschwitz, voilà, c’est tout ce qu’il y a à dire. » Le mot de trop — mais surtout le mot prévu. Pas une bévue, une stratégie. Pas une émotion, un calcul. Ardisson n’improvise pas : il sculpte l’indignité avec des gants de velours noir. Il sera toujours à temps de s’excuser, ce n’est pas une première. Auschwitz, mot brûlé, devient chez lui instrument — non de mémoire, mais d’oubli. Non de savoir, mais d’amalgame. Il n’a pas franchi une ligne : il a redessiné la carte des possibles pour y inclure l’innommable. Auschwitz n’est pas un signifiant flottant. C’est une borne. C’est la fin du langage, le point où la parole recule, où le silence devient respect. En faire un comparatif banal, c’est salir, c’est enterrer les morts une seconde fois. C’est injecter dans l’espace public l’idée perfide que le bourreau et la victime peuvent se superposer, selon l’humeur du jour d’Ardisson et con-sorts. Et cette idée, une fois proférée par un faiseur d’audience, ne meurt pas : elle circule. Elle contamine. La réaction fut à la hauteur du séisme. Rescapés, historiens, intellectuels, associations : un chœur d’effroi. Yonathan Arfi parle d’instrumentalisation antisémite. La Licra, de banalisation tragique. Raphael Enthoven, de scandale révisionniste. Et chacun, à sa manière, dit la même chose : il ne s’agit pas d’une simple phrase. Il s’agit d’un effondrement. D’un effacement. D’un geste qui, sous couvert de compassion, ouvre une brèche à l’inversion mémorielle. Le plus insupportable n’est pas la phrase, c’est son lieu : le service public. On n’est pas dans un bistrot imbibé d’alcool tiède, mais dans un studio éclairé, scripté, diffusé. Ce n’est pas un lapsus, c’est un décor. Ce n’est pas une émotion, c’est un storyboard. Et lorsqu’il s’excuse, c’est en bon professionnel du scandale : à demi-mot, à contretemps, en affirmant d’un ton monocorde que « le cœur bat sous le costume ». Costume, justement. Car tout est costume chez Ardisson : l’indignation, la noirceur, la mémoire elle-même. Il ne rend service ni à la vérité, ni à la cause qu’il prétend défendre. Il ne fait qu’abreuver le ressentiment, nourrir le soupçon, et empoisonner les consciences. Sa télévision n’informe pas, elle déforme. Elle ne révèle pas, elle travestit. Elle ne confronte pas, elle confond. Ce n’est pas Gaza qu’il compare à Auschwitz. C’est Auschwitz qu’il précipite dans le marécage d’un prime time fangeux. La mémoire n’est pas un accessoire. La Shoah n’est pas un gadget narratif. Et le débat public n’est pas une fosse commune pour les vérités sacrées. Cette phrase-là, proférée sans trembler, aura le mérite de désigner le mal : non une erreur, mais une époque.

Qui est Ardisson ? Depuis trente ans, l’homme en noir s’avance auréolé de scandales, mais jamais accablé. En 1994, il reconnaît avoir plagié soixante-dix lignes — puis l’enquête révèle qu’il a en réalité pillé des pans entiers d’ouvrages oubliés, des récits coloniaux recyclés sans vergogne : Désordres à Pondichéry, De Lanka à Pondichéry, Créole et grande dame. Ce n’était pas une inspiration : c’était un saccage discret. Puis vient l’époque où Ardisson, devenu passeur médiatique, tend le micro à Thierry Meyssan et son Effroyable imposture — un brûlot complotiste niant le 11 septembre, promu sur le service public sans la moindre contradiction. À cela s’ajoute, en 2006, un ouvrage de Jean Birnbaum et Raphaël Chevènement qui démonte la fabrique. Ardisson en post-production, sculpte ses récits, injecte ses tensions. A l’instar de Ruquier, même méthodes. Tout est matière à spectacle. Dieudonné en est un exemple : invité, sur-interrogé, dérapant. Dieudonné je passe mon tour, trop affligeant. Et Ardisson, derrière, monte, ajuste, affine, détourne, ment.

Enfin, le vernis craque : en 2020 resurgit une séquence de 1995, ricanements ignobles autour de « gamines de douze ans et demi » en compagnie de Beigbeder et Matzneff. Silence gêné. Mais en réalité Ardisson on s’en fiche, Ardisson est en fin de course. Le problème est ailleurs. Ce qui s’effondre, ce n’est pas un homme en noir, c’est l’architecture même du service public, ce pacte tacite entre la nation et sa parole partagée, trahi sous les néons d’un studio où chaque mot est pesé, scénarisé, validé. Comme toujours l’émission avec Léa Salamé n’était pas un direct : elle fut montée, mixée, relue, donc assumée. L’outrage d’Ardisson, ce n’est pas un accident de parcours, mais un choix éditorial. France Télévisions ne subit pas, il choisit. Que l’émission de Léa Salamé — où Ardisson compare Gaza à Auschwitz — ait été enregistrée, montée, validée puis diffusée, cela dit tout. Ce n’est pas un égarement, c’est une direction. C’est la rédaction tout entière, la chaîne, ses cadres, ses arbitres de la bienséance républicaine, qui ont regardé cette ignominie en face et ont dit : « oui ». Oui, diffusons cela. Oui, mettons cela sur nos ondes, financées par l’impôt. Oui, faisons de l’abjection un moment de télé. Ce choix, la télévision publique l’a entériné. Elle a regardé la phrase — « Gaza, c’est Auschwitz » — et a décidé de la garder. De l’archiver. De l’émettre. Elle a choisi de faire entrer cette profanation dans les foyers, avec la placidité du bourreau qui remet son masque.

La même semaine, le journal télévisé de France 2 offrait trente-cinq minutes entières à Gaza. Trente-cinq minutes d’images crues, d’enfants ensanglantés, de cris étouffés, de ruines cadrées avec art. Trente-cinq minutes sans contrechamp. Sans un nom d’otage. Sans une image du 7 octobre. Comme si l’origine du cauchemar devait être tenue hors champ, comme si la mémoire elle-même devait être soumise à la tyrannie du présent. Alors oui — peut-être faudrait-il, une bonne fois, rediffuser les images du 7 octobre. Non pas pour nourrir la haine, mais pour rappeler ce qui s’est passé. Ce que c’est, exactement, qu’un pogrom filmé. Ce que c’est, une maison où l’on exécute des familles entières. Ce que c’est, une terreur nue, sans prétexte ni préambule. Mais cette mémoire-là gêne. Elle ne fait pas pleurer sur commande. Elle n’est pas assez télégénique. Elle divise. Elle dérange le confort manichéen des récits prêts-à-pleurer. Et puis, pour couronner ce théâtre à l’envers, vint hier soir l’entrée en scène du président. Emmanuel Macron, en majesté fragile, vint sur ce même service public distribuer ses admonestations planétaires : l’ordre, la paix, la retenue. Tout cela avec l’aplomb d’un homme qui, dans la même phrase, admet son impuissance sur l’Ukraine, son échec au Proche-Orient, sa surdité face à la colère sociale. Il n’est plus chef, il est commentateur. Il ne gouverne plus, il commente le monde comme un invité de plateau — en punchlines policées, en généralités vibrantes, en indignations déléguées. En cela, Macron est l’héritier naturel de cette télévision : il en a les tics, le rythme, le goût du clash sans conséquence, du verbe sans corps, de la gravité sans gravité. Il parle comme on meuble l’antenne : avec sérieux, mais sans densité. Avec emphase, mais sans mémoire. Et c’est ainsi que s’achève le cycle. Le politique devenu chroniqueur. Le chroniqueur devenu juge. Le juge devenu provocateur. Et la télévision française, elle, réduite à son plus triste rôle : non plus miroir, mais écran de fumée.

Eden Levi Campana

En savoir plus sur EDEN LEVI CAMPANA

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.